多宝鱼

多宝鱼

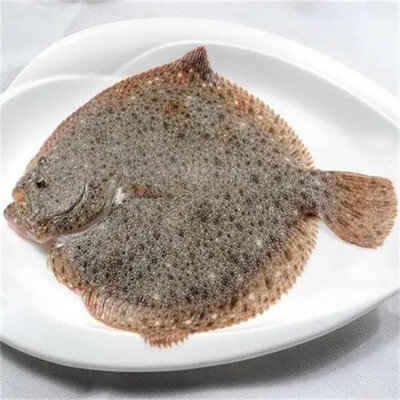

形态特征

大菱鲆是鲽形目鲆科菱鲆属的冷水性鱼类。身体扁平呈菱形,两眼位于头部左侧,眼间隔平而宽。身体裸露无鳞,只在有眼侧被以少量较小于眼径的骨质突起。背面呈青褐色,间有点状黑色素,黑色和咖啡色花纹隐约可见,该鱼能随生活环境和底质的变化而改变体色的深浅。腹面光滑呈白色、无鳞。背鳍和臀鳍各自相连成片而无硬棘,背鳍前端鳍条不分枝,有鳍膜相连,体长为体高的1.3~1.5倍。

大菱鲆牙齿细短,不锐利。左右侧线同样发达,在胸鳍上方有一弓状弯曲部,头部与尾鳍均较小,全身除中轴骨外无小刺。体中部肉厚,内脏团小,出肉率高。皮下、鳍边都含有十分丰富的胶质,口感甘美,风味独特。内脏团位于腹腔前部,性腺位于腹腔下后方,成熟期性腺由前向后不断膨胀,以致可以充满整个腹腔,将内脏团挤于腹腔前位上方。

分布范围

多宝鱼在中国辽宁、河北、山东、天津、浙江、福建等沿海地区均有养殖。

北起冰岛,南至摩洛哥周边的欧洲沿海是大菱鲆的自然分布区,相对生产区位于波罗的海、北海、冰岛和纳维亚半岛附近海域。

大菱鲆原产于欧洲,自然分布于大西洋沿岸、北海、黑海、地中海一带及波罗的海一带,从北起北纬68度远离冰岛沿岸的海域,沿着斯堪的纳维亚半岛岸带向南,一直到北纬30度远离摩洛哥沿岸的海域,均有分布。黑海和地中海沿岸也有分布,主要分布区在北海,栖息于水深20-70m,砂质、沙砾或混合底质的海区。

栽培技术

一、多宝鱼养殖

(一)养殖设施

包括养鱼车间、养殖池、充氧、调温、调光、进排水以及水处理的设施和分析化验室等。养鱼的车间应选择在沿岸水质优良、无污染、能够打出海水井的岸段来建设,车间内保持安静,保温性能良好。养鱼池的面积以30~60平方米为宜,平均的池深在80厘米左右。

(二)环境条件

主要水质理化因子应该符合下列的要求:

1.水质:养殖区附近海面无污染源,不含泥,含沙量少,水质清澈,符合国家渔业二级水质标准(可咨询当地渔业行政主管部门)。井水水质优良,不含任何沉淀物和污物,水质透明、清澈,不含有有害重金属离子,硫化物不超过0.02mg/L,总大肠杆菌数小于5000个/L,盐度在20以上。为检验井水质量,可先用少量鱼苗试养,鱼苗正常时再进行养殖生产。

2.光照:多宝鱼为底栖鱼类,光照不宜太强,以500~1500Lux为宜。光线应均匀、柔和、不刺眼,感觉舒适为度。光照节律与自然光相同。

3.水温:多宝鱼是冷水性鱼类,耐受温度范围为3~23℃,养殖适宜温度为10~20℃,14~19℃水温条件下生长较快,最佳养殖水温为15~18℃。

4.盐度:多宝鱼养殖的适应盐度范围较宽,耐受盐度范围为12~40,适宜盐度为20~32,最适宜盐度为25~30,提倡在最适宜盐度条件下养殖。

5.pH:养殖水体的pH应高于7.3,最好维持在7.6~8.2之间。

6.溶解氧:大于6mg/L。

(三)水质管理

1.养殖用水管理

多宝鱼目前的主要养殖模式为“温室大棚+深井海水”工厂化养殖模式,深井海水的质量直接影响和决定生产商品鱼的质量。所以选择适宜的海水井非常重要。岩礁岸断裂带打出的井,井深达80~120米,水体清澈,不含颗粒物,水化学成分与自然海水非常接近,并符合海水养殖水质标准,周年水温11~15℃,可视为优质的井水水源。

其他沿岸带海水井水质情况如下:

粉泥沙岸带打出的井:粉泥沙岸带打出的井(如山东莱州),井深18~22米,水体清澈,基本不含颗粒物,周年水温变化范围为14~18℃。

粗砂岸带打出的井:如海阳粗砂岸带打出的井,井深10米左右,水体清浊程度和水温受风力和潮汐影响较大,有时含微颗粒物(细沙)较多。周年水温变化范围较大(8~23℃),盐度接近自然海水。

粉泥沙带、卤水区打出的井:在山东昌邑和河北唐山等地粉泥沙带、卤水区打出的井,井深100米至1000米以上,在同一地区可以打出淡水井和卤水井,按需进行勾兑使用,周年水温变化范围为14~16℃。

多宝鱼养殖的水源可以不同,但都要求水质无污染。抽取的自然海水和井水,可根据水源水质的具体情况,进行必要的沉淀、过滤、消毒(紫外线或臭氧)、曝气等措施处理后再入池使用,尤其地下井水含氧量低(最低的仅有0.2~0.5毫克/升),须充分曝气使进水口的溶氧量达到5~7毫克/升入池使用。池内按3~4平方米布气石1个,连续辅助充气,或充纯氧(液氧),使养鱼池内的溶解氧水平维持在6毫克/升以上,出水口处的溶解氧仍能达到5毫克/升。目前工厂化养殖普遍使用的曝气装置主要有叶轮式曝气机和富氧发生器,前者主要用于入池前的曝气,后者主要用于入池的充气。现在已有不少厂家使用液氧,养鱼效果良好,密度和产量可以成倍提高。

海水和地下井水入池后,应根据多宝鱼对环境条件要求,调节养殖水体的水温、pH、盐度,并创造池内良好的流态环境。

养成水深一般控制在40~60?厘米,日换水量为养成水体的5~10倍,并根据养成密度及供水情况进行调整。日清底1~2次,及时清除养殖池底和池壁污物,保持水体清洁、远离污染。

2.日常水质管理

(1)监测水质因子:养成期间要配齐仪器设备定时检测水质,每天抽样检测养殖用水的温度、溶解氧、盐度、pH、硫化物含量、氨氮浓度等,注意观察水质的色、味变化。

(2)水质调节:主要通过调节水的交换量来控制。一般换水量保持在5~10个量程/天,具体需要根据养殖密度、水温及供水情况等因素进行综合考虑。水温超过20℃时要加大换量,当水温长期处于22℃以上时,应采取降温措施,以防止多宝鱼发生高温反应而导致充血发病死亡。

(3)清污:每次投饵完毕,可拔起池外排污立管,池底积存的残饵、粪便和其他污物便会随迅速下降的水位和高速旋转的水流排出池外。与此同时,要清洗池壁、充气管和气石上黏着的污物,捞出死鱼。死鱼应集中埋掉或用火焚化。水桶、捞网及其他工具要用漂白粉消毒后备用,做到工具配备到池,专池专用。

(4)倒池:为保证池内外环境清洁卫生,养鱼池要定期或不定期倒池。当个体差异明显,需要分选或密度日渐增大、池子老化及发现池内外卫生隐患时应及时倒池,进行消毒、洗刷等操作。

(5)其他日常操作及注意事项:为了预防高温期多宝鱼疾病的发生,应采取降温措施。如遇短期高温,可加强海水消毒,加大流量,适当减少投喂量和增加饲料的营养和维生素水平等。各个养成池配备的专用工具,使用前后要严格消毒。工作人员出入车间和入池前均要对所用的工具、水靴和手脚进行消毒。

主要价值

多宝鱼是欧洲的天然良种,也是世界公认的优质鱼类之一。其肉质鲜嫩、骨刺少、口感清香,营养价值较高,是理想的保健和美容食品,具有很好的滋补和美容作用,可以补肾健脑,提高人体免疫力,也是制作鱼片和鱼排的上等原料,深受消费者喜爱。1992年被引进中国,现已成为中国北方沿海重要的养殖品种。因其味道鲜美、声誉卓著而成为欧洲人餐桌上的珍品,多宝鱼在古罗马时代就赢得了“海中稚鸡”的美誉。

生长习性

多宝鱼生长速度快,无眼侧着底生活,觅饵时跃起捕食,平时一般浮动较少,其性格温驯,在养殖条件下很少发现有相互残食的现象发生。

多宝鱼是以肉食为主的杂食性鱼类,以小鱼、小虾、贝类、甲壳类为食。

功效作用

1、祛脂降压:食用多宝鱼可以软化和保护血管,有降低人体中血脂和胆固醇的作用。

2、明目:食用多宝鱼可以提高眼睛的抗病能力和预防夜盲。

3、和胃:食用多宝鱼可以中和胃酸,缓解胃痛。

4、健脑提神:多宝鱼能补肾健脑,助阳提神。

5、美容:多宝鱼中胶质蛋白含量高,具有很好的滋润皮肤和美容作用。

营养成分

大菱鲆的肌肉丰厚白嫩、骨刺少、营养组成全面,配比合理,鳍边和皮下含有十分丰富的胶原蛋白质,鱼肉中所含人体必需氨基酸既齐全又平衡良好,其中精氨酸和赖氨酸含量很高。据营养专家测算分析,大菱鲆的脑、眼和肌肉中DHA和EPA(脑黄金)含量也很高。此外,还含有多种维生素和钾、锌、锰、镁、铁、钙等多种矿物元素及粘多糖等有益于人体健康的微量成分。这些营养物质的含量均高于家禽和淡水鱼类,而且更容易被人体所吸收。

病虫防治

1、白化病

该病属因特殊营养缺乏和失衡而导致的营养性疾病。在自然环境下,大菱鲆的自然体色为背面青褐色,腹面白色,中间分布有点状黑色颗粒。但在人工育苗和工厂化养殖条件下,大菱鲆易出现白化现象,称之为“白化病”。患有白化病的鱼虽然生长基本正常,不发生死亡,但其养成商品鱼的经济价值降低,给养殖业户造成一定的经济损失。病鱼背面体表色素异常,出现不规则白色斑块和少量的浓黑着色区域,严重时整个背面呈白色。该病在苗期和养成期均有发生,发生率可达90%以上。患病仔稚鱼皮肤呈透明状,色素稀少或分布不均,随着生长其皮肤逐步变成全白或黑白相间。

对策:在亲鱼培育期间,制定适宜的控光和控温计划,严禁升温过快、急率促熟的操作方法;强化亲鱼营养,投饲一定量的鲜活饵料以增强卵的营养积累;给鱼苗提供充足的、高质量的轮虫和卤虫;降低苗期培育密度,同时提供适宜的培育条件。

2、红体病

病原为虹彩病毒。病鱼鳃丝贫血,呈暗灰色,鳍基部出血,严重者整个身体出血发红,胃肠壁呈点状出血,摄食力下降、活力差、不易集群。感染初期死亡较少,但出现明显症状后死亡很快。

对策:避免投喂不新鲜的冰冻杂鱼,以防病毒被带入养殖池中;一旦发现病鱼要及时隔离;在饵料中添加抗病毒药物(如“抗病毒免疫促长素”)加“鲆服康”内服,每日两次,连喂5天~7天为1个疗程。

3、盾纤毛虫病

病原为蟹栖异阿脑虫。鳃丝、鳃盖膜、眼周和鳍部组织为盾纤毛虫的易感区域。感染初期病鱼体表出现白斑、黏液增多,随着病情的发展。病鱼一般体色变暗、活力减弱、摄食量降低、生长减慢、在养殖池中散群,偶有出现打转游动现象。该病在苗期、养成期和亲鱼培育期均可发生。此病传染快,发病率高,可引起大规模死亡。

对策:养殖用水要经过严格过滤或消毒处理,避免虫体随水带入养殖池;加强吸污和换水等日常管理,清除有机碎屑,以保持池底、水体清洁;投喂鲜活小杂鱼要经淡水浸洗30分钟以上或冰冻处理后投喂;发现病鱼后,在池中使用福尔马林浸泡3小时,以杀灭鱼体表面和水体中的纤毛虫。

4、鞭毛虫病

病原为漂游鱼波豆虫。在感染初期体表出现多处呈不规则状的小面积白色斑块,1天~2天内可遍及全身。鳃丝及白斑处有大量黏液和寄生虫体。病鱼食欲差、消瘦、游泳迟钝。该病多见于养成期,在高温期发作,传染极快,1天~2天内可导致整池鱼大部分死亡,属急性死亡。

对策:加强吸污和换水等日常管理,清除有机碎屑,以保持池底、水体清洁;一旦发现病鱼,应尽快加冰或采取其他措施降低池水水温,降低鞭毛虫繁殖速度和疾病蔓延;同时将病鱼用淡水浸泡10分钟杀灭鱼体表面鞭毛虫。

5、黑痩症

病原为灿烂弧菌。发病鱼苗体色发黑,头部大,身体相对较小,呈畸形,不摄食、活力差、发育迟缓、变态率低,最后沉底死亡。孵化后7天~18天的早期仔稚鱼易受感染,此病发病率高,死亡快,属急性死亡。

对策:保持养殖用水的清洁和充足的换水量;用“参鲆菌毒杀”对轮虫及卤虫进行消毒处理后再收集投喂鱼苗;用“高浓度复合戊二醛”全池泼洒进行药浴,连续处理3天,每天药浴时间在8小时以上。同时在饵料中添加“溃疡平”内服,每日两次,连喂3天~5天为1个疗程。

6、脾肾白浊病

病原为细菌,菌种有待鉴定。该病俗称“阴阳鱼”或“两截鱼”。病发时,腹部肾脏区隆起,鱼体开始变暗,摄食量下降,鳃丝末梢出现白色肿大物。解剖病鱼后发现脾肾严重肿大,外观呈白色,组织易碎,切开后像豆腐渣,失去了正常组织结构。随着病情发展尾端变黑,黑色面积自尾端向头部方向逐步扩大,出现明显的“黑白”界线,鱼体好像分成明显的两截。当黑色边缘推移到腹腔位置时病鱼开始发生死亡。该病发生在养成期,属慢性死亡。[6]

对策:加强吸污和换水等日常管理,保持池底、水体清洁;发生此病时在饵料中添加“鲆服康”内服,每日两次,连喂5天~7天为1个疗程。

7、凸眼病

病原为一种肠球菌属细菌。病鱼的单眼或双眼凸起,眼周组织浮肿呈淡红色,眼部正下位的腹面区域也常出现红肿。严重时眼球暴裂导致病鱼失明,最后因无法捕食而死亡。此病从苗期、养成期到亲鱼培育期均有发生。第2页共3页死亡快,属急性死亡。[6]

对策:保持养殖用水的清洁和充足的换水量;用“参鲆菌毒杀”对轮虫及卤虫进行消毒处理后再收集投喂鱼苗;用“高浓度复合戊二醛”全池泼洒进行药浴,连续处理3天,每天药浴时间在8小时以上。同时在饵料中添加“溃疡平”内服,每日两次,连喂3天~5天为1个疗程。[6]

8、白鳍病

病原为鳗弧菌。病鱼背、腹鳍变浊白,鳍的边缘卷曲,鳍组织出现溃烂。腹部外观呈现橘红色。严重感染的病鱼体色变暗、不摄食、漂游水面、游泳无力。此病主要发生在25天~40天的仔稚鱼,表现为急性死亡。

对策:养殖用水要严格过滤,并经过消毒处理以保证水质清洁;降低养殖密度,加大换水量,及时吸污清底和清除死亡鱼苗;用“参鲆菌毒杀”对轮虫及卤虫进行消毒处理后再收集投喂鱼苗。用“高浓度复合戊二醛”全池泼洒并进行药浴,连续处理3天,每天药浴时间在8小时以上。同时在饵料中添加“健鱼乐”内服,每日两次,连喂3天~5天为1个疗程。

9、腹水病

病原为鲨鱼弧菌和大菱鲆弧菌。病鱼腹部膨大,肠胃中或腹腔内有大量无色或淡黄色液体,严重时病鱼全身弥散性充血呈暗红色,肛门红肿、凸出。此病在大菱鲆的苗期和养成期均可发生,死亡率高,常引起大规模死亡。

对策:加强卫生管理,避免投喂不新鲜的杂鱼;发现病鱼立即隔离,以防相互传染;在病鱼尚能摄食时在饵料中添加“鲆服康”加“鱼病康”内服,每日两次,连喂5天~7天为1个疗程。当病鱼停止摄食时,用“参鲆菌毒杀”全池泼洒进行药浴,连续处理3天,每天药浴时间在8小时以上。

10、烂鳍病

病原为鳗弧菌。病鱼的背鳍、臀鳍、胸鳍和尾鳍先变浊白,1天~2天后逐渐充血发红直至溃烂。严重时鳍部组织烂掉而缺损。该病多发生于苗期和养成初期,传播快、死亡率高,属急性死亡。

对策:降低养殖密度,降低发病几率;勤吸污,加大换水量以保持池底清洁和良好的水质;适时分池,小心操作和搬运,防止擦伤;发现病鱼应尽快隔离处理;用“高浓度复合戊二醛”全池泼洒进行药浴,连续处理3天,每天药浴时间在8小时以上。同时在饵料中添加“溃疡平”内服,每日两次,连喂3天~5天为1个疗程。

11、疥疮病

病原为革兰氏阳性球菌。发病初期,在背部出现局部性红肿,随着病情的发展,病灶中间产生黄色脓状物,最后表皮出现黄白色、圆形溃疡性伤口。溃疡伤口多集中在鱼的躯干部肌肉厚实的地方,可形成深窝。严重时伤口可洞穿整个鱼体,伤口处充满脓状物。该病多见于养成期。

对策:加强常规管理,勤换水、吸污,防止出现残饵,保障良好水质;适时分池,调整养殖密度;出现病症时,及时将病鱼隔离;用“高浓度复合戊二醛”全池泼洒进行药浴,连续处理3天,每天药浴时间在8小时以上。同时在饵料中添加“溃疡平”内服,每日两次,连喂3天~5天为1个疗程。

12、白便症

病原为大菱鲆弧菌和溶藻胶弧菌。病鱼体色变暗,腹部下凹,不摄食或吞食后吐出,挤压腹部可见白便从肛门流出,有时肛门处拖带稠的白色粪便。因此,发病时池底经常会发现黄白色条状物。该病常见于育苗期和养成期,其感染率及死亡率均较高,能引起长期性慢性死亡,养殖过程中常与腹水病状并发。

对策:加强吸污和换水,清除池底污物;勿投喂不新鲜的冰冻杂鱼,防止病原体的侵入;池底较脏时可进行移池或使用“氧立得”等强氧化剂处理,使池中有机物氧化;用“高浓度复合戊二醛”全池泼洒进行药浴,连续处理3天,每天药浴时间在8小时以上。同时在饵料中添加“鱼病康”加“鲆服康”内服,每日两次,连喂5天~7天为1个疗程。